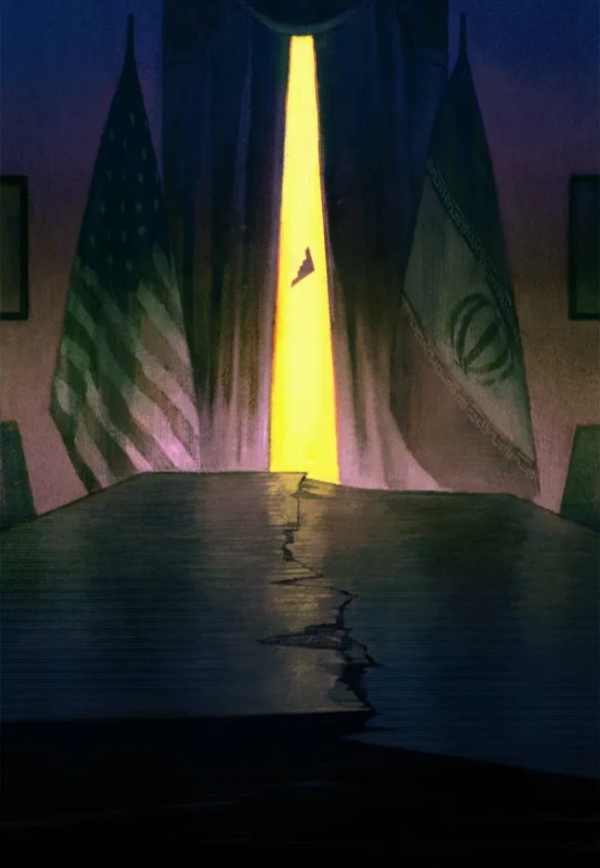

الحرب التي اندلعت في يونيو/ حزيران واستمرت 12 يومًا، والتي شهدت انضمام الولايات المتحدة إلى إسرائيل في قصف إيران، مثّلت ذروة أربعة عقود من انعدام الثقة والعداء والمواجهة. فمنذ قيام الجمهورية الإسلامية عام 1979، لم تتراجع طهران عن موقفها المعادي لأمريكا، فيما قابلتها واشنطن على الدوام بمزيد من الضغوط. وقد اقترب الطرفان مرارًا من الانزلاق إلى مواجهة عسكرية شاملة. ففي عامي 1987 و1988، دمّرت الولايات المتحدة منصات نفطية بحرية وسفنًا إيرانية، قبل أن تُسقط عن طريق الخطأ طائرة ركاب إيرانية. وقد رأت طهران في تلك الأفعال شرارة حرب غير معلنة. غير أن تركيز واشنطن تحوّل سريعًا نحو العراق وحرب الخليج. ومع ذلك، استمرّت حالة العداء بين إيران والولايات المتحدة، بل ازدادت حدّة في العقود التي تلت هجمات 11 سبتمبر/ أيلول. وقد دفع مقتل القائد الإيراني (قاسم سليماني) عام 2020، بعد سلسلة من الاستفزازات الإيرانية في المنطقة، بالبلدين إلى حافة الانفجار. وجاء الرئيس الأمريكي (دونالد ترامب) هذا العام ليتجاوز بتصعيده تلك الحافة، حين قصفت الولايات المتحدة ثلاثة مواقع نووية إيرانية بعشرات الصواريخ المجنّحة وقنابل تزن 30 ألف رطل.

و تبدو طهران وواشنطن وكأنهما خصمان لا يمكن التوفيق بينهما. فمنذ زمن بعيد، صوّر النظام الثوري في إيران الولايات المتحدة على أنها عدوه اللدود، و"الشيطان الأكبر" الذي قوّض استقلال البلاد من خلال دعمه الانقلاب العسكري عام 1953، ثم انحيازه إلى تجاوزات النظام الملكي الاستبدادية التي تلته. وفي عام 1979، ساور قادة الثورة قلق من استمرار تدخل الولايات المتحدة في شؤون إيران وإفشال التحول الجذري الجاري آنذاك. ولمنع ذلك، قررت الجمهورية الإسلامية أن يتم اجتثاث النفوذ الأميركي ليس من إيران فحسب، بل من مجمل الشرق الأوسط. و هذه الرؤية وضعت السياسة الخارجية الإيرانية في مسار تصادمي مع واشنطن. ومنذ ذلك الحين، قدّمت إيران الدعم لدول وجماعات مسلحة في المنطقة بهدف تهديد الولايات المتحدة وحلفائها الإسرائيليين والعرب، فيما تبنّت واشنطن إستراتيجية احتواء وضغط شملت تحالفات إقليمية تقودها، وقواعد عسكرية أمريكية، وحصاراً خانقاً من العقوبات يخنق الاقتصاد الإيراني. وأخيراً، اتسعت هذه الإستراتيجية هذا العام لتشمل ضرباتٍ أمريكية مباشرة داخل الأراضي الإيرانية.

و يرى كثير من المراقبين أن هذه السلسلة تمثل خيطاً متصلاً من الصراع والعداء يمتد من عام 1979 حتى اليوم. غير أن العداء القائم لم يكن حتمياً. فقد كانت هناك مسارات أكثر سلمية ممكنة، بل إنه مع اتخاذ قرارات صائبة في طهران وواشنطن، لا يزال بمقدور إيران والولايات المتحدة إيجاد سبل لخفض التوتر، بل وحتى تطبيع العلاقات. ففي مناسبات عدة خلال القرن الحادي والعشرين، سنحت للطرفين فرص للتراجع عن مسار المواجهة، لكن صناع القرار في واشنطن أو طهران اختاروا في كل مرة إغلاق تلك النوافذ. ومع ذلك، فإن تاريخ الفرص الضائعة لا يحكم على البلدين بمستقبل من الصراع المتفاقم، بل يذكّر بأن المصالحة بين إيران والولايات المتحدة ما زالت ممكنة حتى اليوم.

و قد أضعفت حرب الأيام الاثني عشر إيران بشكل واضح. فاستراتيجية طهران لم تعد قابلة للاستمرار في أعقاب الضربات التي تلقتها. وفي هذه اللحظة، يمكن لواشنطن أن تواصل حشر إيران في الزاوية، وتفسح المجال أمام إسرائيل لـ"قص العشب" بين الحين والآخر، عبر ضرب الأهداف النووية والعسكرية الإيرانية لزيادة معاناة البلاد ومنعها من إحراز أي تقدم نحو بناء قنبلة نووية. أو يمكنها أن تنظر إلى ما بعد حرب الأيام الاثني عشر كفرصة للانخراط في ما يمكن وصفه بـ"الهواية الأمريكية المتقطعة" في التعامل مع إيران: الدبلوماسية.

واليوم، بات أمام واشنطن فرصة لتوجيه علاقاتها مع طهران نحو مسار مختلف، والسعي إلى صفقات جديدة من شأنها أن تغيّر السياسات الخارجية والنووية لإيران، وكذلك توازن القوى داخل مؤسسات الحكم الإيرانية. صحيح أن الحكومتين الأميركية والإيرانية فوّتتا مثل هذه التحولات في السابق، لكن صانعي القرار لا ينبغي أن يستسلموا للنزعة القدرية. فالماضي، مهما كان مثقلاً بالفرص الضائعة، لا يجب أن يرسم بالضرورة ملامح المستقبل.

• فجر كاذب في أفغانستان

لبرهة قصيرة بعد أحداث 11 سبتمبر/ أيلول، بدا وكأن من الممكن أن تتحسّن العلاقات بين إيران والولايات المتحدة. فقد أدان كلّ من المرشد الأعلى (علي خامنئي) والرئيس (محمد خاتمي) الهجمات الإرهابية، فيما خرج الإيرانيون في مسيرات بالشموع في شوارع المدن الكبرى وأحيا جمهور الملاعب لحظات صمت حدادًا على الضحايا. فجأة، تقاطعت المصالح الإستراتيجية لكل من إيران والولايات المتحدة.

فواشنطن، التي كانت ما تزال تحت وقع الصدمة، اعتبرت القضاء على تنظيم القاعدة أولويتها العاجلة، في حين نظر النظام الديني الشيعي في إيران بقلق بالغ إلى التطرّف السني الذي يمثله تنظيم القاعدة وحلفاؤه من طالبان. ولم يكن قد مضى سوى ثلاث سنوات على المجزرة التي ارتكبها طالبان عام 1998 بقتل ما يصل إلى 11 دبلوماسيًا وصحفيًا إيرانيًا في مدينة مزار شريف شمال أفغانستان، وهي جريمة دفعت إيران حينها إلى حشد قواتها على الحدود مع أفغانستان. وبعد سنوات من العداء، وجد المسؤولون الإيرانيون والأميركيون أنهم يشتركون في بعض الأهداف.

و قد دعمت إيران طويلاً الخصوم الرئيسيين لطالبان، أي "التحالف الشمالي". ولم تمضِ سوى أيام على هجمات 11 سبتمبر/ أيلول حتى أقدم عناصر من القاعدة، متخفّين بهيئة صحفيين، على اغتيال (أحمد شاه مسعود)، القائد الأسطوري للتحالف الشمالي، في عملية اغتيال شكّلت إشارة لشنّ هجوم وشيك لطالبان بهدف القضاء نهائيًا على التحالف وتكريس هيمنتها على أفغانستان. أما إيران الشيعية فكانت تخشى صعود التطرّف السني في المنطقة ممثلاً بطالبان المتشددة، وتنظيم القاعدة الطموح، وفصائل مسلّحة أخرى، إضافة إلى ما قد يترتب على ذلك من اضطراب أكبر على حدودها الشرقية. و كانت إيران آنذاك، ولا تزال حتى اليوم، تستضيف أعدادًا كبيرة من اللاجئين الأفغان، إذ قدّرت بعض الإحصاءات في السنوات الأخيرة عددهم بنحو ثمانية ملايين، أي ما يقارب عشرة بالمئة من سكان البلاد.

و من خلال أشكال من التعاون تبدو اليوم شبه غير قابلة للتصديق، مساعدة إيران الغزو الأميركي لأفغانستان. فقد قدّم الحرس الثوري الإيراني معلومات استخباراتية للولايات المتحدة، ووفّر دعماً لوجستياً سهّل التنسيق الميداني مع قوات التحالف الشمالي. وحضر الدبلوماسيان الأميركيان (رايان كروكر) و (زلماي خليل زاد) اجتماعات مع نظرائهم الإيرانيين وكبار ضباط الحرس الثوري، بينهم قيادات رفيعة المستوى، وربما حتى قاسم سليماني نفسه. وبعد ما يزيد قليلاً على شهرين من هجمات 11 سبتمبر/ أيلول، كان مقاتلو طالبان قد طُردوا من كابول ومدن رئيسية أخرى، ولم يعد لما كان يُسمى "إمارة طالبان" في أفغانستان وجود يُذكر.

كان من الممكن لإيران والولايات المتحدة أن تمضيا نحو تطبيع العلاقات بينهما. فقد كانت لإيران مصلحة مباشرة في صياغة شكل الحكومة التي ستحل محل طالبان. ولهذا عملت بشكلٍ وثيق مع الولايات المتحدة في مؤتمر بون في ديسمبر/ كانون الأول 2001، الذي حدد مستقبل أفغانستان. وقد تقاسم البلدان الهدف ذاته: إنشاء نظام سياسي جديد يوحّد أفغانستان ويثبت استقرارها عبر حكومة ديمقراطية شاملة. وقد أشاد (جيمس دوبينز)، الذي قاد الجهود الأميركية في المؤتمر، بنظيره الإيراني، الدبلوماسي (جواد ظريف)، لدوره المحوري في بناء التوافق بين جميع الفصائل الأفغانية بشأن وضع دستور جديد وإجراء انتخابات ديمقراطية لتشكيل حكومة في كابول. فيما نسب ظريف الفضل إلى قاسم سليماني، قائد الحرس الثوري، لتأمين تنازلات من "التحالف الشمالي" ساعدت في إنجاح التفاهمات في بون.

وبالنظر إلى الماضي، شكّل هذا التعاون النادر فرصة لتحسين العلاقات بين إيران والولايات المتحدة. فالعمل المشترك في أفغانستان كان يمكن أن يشكّل خطوة مهمة لبناء الثقة، ودافعًا نحو خفض التوتر، وربما التمهيد تدريجيًا لتطبيع العلاقات. ولو تحقق النجاح في أفغانستان، لكان من الممكن أن تأخذ العلاقات بين الطرفين إلى مسار مختلف تمامًا.

لكن ذلك لم يحدث. ففي يناير/ كانون الثاني 2002، وبعد فترة قصيرة من مؤتمر بون، اعترضت إسرائيل شحنة أسلحة إيرانية في طريقها إلى حركة "حماس". وبالنسبة لإيران، لم يكن التعاون مع الولايات المتحدة في أفغانستان يمثل تحولًا استراتيجيًا شاملاً يطال جميع أوجه سياستها الإقليمية؛ فما جرى في أفغانستان لم يكن سوى انفتاح حذر لم يكتمل، ولم تكن طهران مستعدة لعكس توجهها في الشرق الأوسط بهذه السرعة، وظلت تبني نفوذها عبر وكلائها. أما الرئيس الأميركي (جورج بوش الابن)، فقد قابل ذلك بالرفض والقلق، وقرّر ألا يستثمر تلك الفرصة التي وفرتها أفغانستان لتقريب إيران وتشجيعها على تعديل سياستها الإقليمية. وبدلًا من ذلك، صوّرها كعدو لا يمكن التفاهم معه، مبدّدًا بذلك رصيد النوايا الحسنة التي ولّدتها التطورات في أفغانستان. وفي خطابه عن حالة الاتحاد في يناير/ كانون الثاني 2002، أدرج بوش إيران ضمن ما سماه "محور الشر".

لذا بعد أن خرجت واشنطن من انتصار بدا سريعًا وحاسمًا في أفغانستان، وجدت نفسها في حالة من الثقة المفرطة ووجّهت طاقتها نحو خوض ما سُمّي بـ"الحرب على الإرهاب". وفي تلك الحرب، لم يكن لإيران أن تكون شريكًا بل هدفًا؛ إذ لم يعد تعاونها في أفغانستان ذا قيمة تُذكر.

فالكثير من المسؤولين الأميركيين كانوا يرون أن الأيديولوجيا الإسلامية تحوّلت إلى ظاهرة عالمية بفعل نجاح الثورة الإيرانية عام 1979 (متجاهلين أن تشيّع النظام الإيراني يميّزه عن التطرّف السني لجماعات مثل القاعدة). ووفق هذه الرؤية، فإن الإسلاموية لن تُهزم إلا بسقوط الجمهورية الإسلامية.

وبعد الغزو الأميركي للعراق في مارس/ آذار 2003، شعر كثير من الإيرانيين أن المسألة لم تكن سوى مسألة وقت قبل أن يحين دورهم. وكما قال (حسن كاظمي قمي)، أول سفير لإيران في بغداد بعد الغزو الأميركي وسقوط (صدام حسين) : "بعد العراق كان الدور على إيران". ولهذا سعت طهران إلى استرضاء الولايات المتحدة. ففي مايو/ آيار 2003، قدّم الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي إلى واشنطن مقترحًا للحوار وخارطة طريق لحل "جميع القضايا العالقة بين البلدين"، بما في ذلك برنامج إيران النووي الناشئ وسياساتها الأوسع في الشرق الأوسط. لكن البيت الأبيض لم يكلّف نفسه حتى عناء الرد أو الاعتراف بتسلّم العرض.

وقد دفع هذا التجاهل الجمهورية الإسلامية إلى تشديد مواقفها والاستعداد للمواجهة. وعلى النقيض الحاد من الغزو الأميركي لأفغانستان، لم يفتح غزو العراق أي نافذة للتقارب مع إيران، بل وضع البلدين على مسار تصادمي. وإدراكًا لعدد المسؤولين في إدارة بوش الذين رأوا في طهران تهديدًا خطيرًا، اعتبرت إيران أن عليها حماية نفسها. وفي الفوضى التي أعقبت سقوط صدام، يُحتمل أن تكون إيران قد نسّقت مع سوريا لتعميق المأزق الذي وجدت فيه الولايات المتحدة نفسها داخل العراق. فقد قاتلت التمرّدات السنية المدعومة من سوريا، والمليشيات الشيعية المدعومة من إيران، القوات الأميركية. ومع تفاقم العنف الذي اجتاح العراق، كان المشروع الأميركي هناك محكومًا عليه بالفشل.

و نجح القادة الإيرانيون بذلك في تفادي ما كانوا يخشونه أكثر من أي شيء آخر، أن يواصل الجيش الأميركي المنتصر في العراق حملته شرقًا باتجاه إيران. لكن النظرة الأميركية إلى إيران لم تزد إلا قتامة. أما طهران، فخلصت إلى أن أفضل وسيلة لإدارة التهديد الأميركي هي إنهاك موارد واشنطن عبر استنزافها في ساحات متعددة من الشرق الأوسط. ومع مرور الوقت، ستنهك الولايات المتحدة من صراعات طويلة الأمد وتفقد رغبتها في خوض حرب مع إيران. وقد بدا قرار واشنطن سحب قواتها من العراق عام 2011 بمثابة تأكيد لصوابية هذا التصور الإيراني. وكلما كثر الحديث الأميركي عن الانسحاب من المنطقة، ازدادت قناعة إيران بحكمة استراتيجيتها.

حيث كان لهذه الاستراتيجية أيضًا أثر داخلي بالغ على ميزان القوى في إيران. فقد عززت سيطرة الأجهزة الأمنية التي تصدرت المواجهة مع واشنطن على سياسة البلاد الخارجية. وفي بوتقة الحرب العراقية، تحوّلت قوة القدس –الذراع الخارجية للحرس الثوري الإيراني والمسؤولة عن العمليات العسكرية والاستخباراتية غير التقليدية– من واحدة من أصغر وحداته إلى قوة إقليمية واسعة النفوذ تتحكم بقدر كبير من قرارات السياسة الخارجية الإيرانية. وقد كان قادة قوة القدس، (قاسم سليماني) ونائبه (إسماعيل قآني)، قد عملوا مع نظرائهم الأميركيين في أفغانستان عام 2001. لكن خلال حرب العراق، حولوا القوة إلى شبكة عسكرية إقليمية لمواجهة الولايات المتحدة عبر الشرق الأوسط.

• انفراج أم اختراق؟

أقنعت الانطلاقة الكاذبة في العلاقات مع الولايات المتحدة بعد هجمات 11 سبتمبر/ أيلول القادة الإيرانيين بأن واشنطن لن تكون أبدًا مستعدة للتعامل مع إيران الثورية بشكل مرن. وقد فسّرت طهران السياسات الأميركية، بما في ذلك بناء قواعد عسكرية في أفغانستان والخليج الفارسي ووسط آسيا، وتعزيز العقوبات على الاقتصاد الإيراني، على أنها جميعًا تهدف إلى فرض تغيير نظامي في إيران.

وفي أعقاب حرب العراق مباشرة، استنتج حكام إيران أنهم مضطرون لمقاومة واشنطن وردعها عبر تبني سياسات إقليمية عدوانية، وتطوير برنامج نووي، وتعزيز قدرات البلاد في الطائرات المُسيّرة والصواريخ. وكان على الاقتصاد والمؤسسات الحكومية والسياسة في إيران أن تُنظّم كلها لخدمة هذا المسار المقاوم.

ولم يأتِ كشف آخر إلا ليزيد الأمور تعقيدًا، رغبة إيران في امتلاك أسلحة نووية. فقد كشف برنامجها النووي بينما كانت الولايات المتحدة تستعد لغزو العراق. وبحلول ذلك الوقت، ومع إدراج إيران ضمن ما سُمّي بـ"محور الشر"، كانت العلاقات الأميركية‑الإيرانية قد بدأت بالفعل تتدهور. واكتشاف برنامج نووي سري زاد فقط من احتمالات الصراع. وافترضت إيران أن الولايات المتحدة ستجعل من هذا البرنامج النووي ذريعة للحرب، كما حدث في تبرير غزو العراق. ومن جانبها، لم تكن واشنطن ترغب بأن يمتلك عضو في "محور الشر" قدرات نووية.

لكن بحلول نهاية ولاية إدارة بوش عام 2009، كان المسؤولون الأميركيون قد فقدوا الاهتمام بالحلول العسكرية لمشكلة إيران، بعد استمرار الولايات المتحدة في الغرق بالمستنقع العراقي. وأصبح من الواضح أن الدبلوماسية، لا الحرب، هي السبيل لاحتواء الطموحات النووية الإيرانية، ففتحت بذلك فرصة جديدة لإيران والولايات المتحدة للتراجع عن مسار الصراع والتوجه نحو علاقة أكثر سلمية.

و كان بالإمكان أن تسلك الولايات المتحدة هذا المسار في وقتٍ أبكر. ففي 2003، تفاوضت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة مع إيران على صفقة كانت ستوقف توسع برنامجها النووي الصغير آنذاك مقابل تخفيف العقوبات، إلا أن إدارة بوش أجبرت انهيار الصفقة عام 2004، مُصرّة على أن تتخلى إيران عن كامل برنامجها النووي، من دون تقديم أي تنازلات بالمقابل.

• يجب أن تكون الدبلوماسية النووية أرضية للعلاقة، لا سقفها.

بالنظر إلى الوراء، ثبت أن الفيتو الأميركي كان خطأً. فقد استمر البرنامج النووي الإيراني في التوسع بلا قيود، في وقت جعلت فيه الخطابات المعادية لأميركا وإنكار الهولوكوست من قبل الرئيس الإيراني الجديد (محمود أحمدي نجاد)، الدبلوماسية أكثر صعوبة. كما زادت طهران اقتناعًا بأن واشنطن غير مهتمة بأي انخراط دبلوماسي جاد، حتى في الملف النووي. وقد حاول (حسن روحاني)، كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين عام 2003، لاحقًا ممارسة الدبلوماسية النووية عندما أصبح رئيسًا عام 2013 بعد أحمدي نجاد. لكن في 2004، خلص هو وقادة إيرانيون آخرون إلى أن الولايات المتحدة رفضت بسرعة الصفقة الأوروبية المفاوضة لأن برنامج إيران كان صغيرًا جدًا ليكون جديرًا بالاهتمام الدبلوماسي أو تقديم التنازلات الأميركية. وبناءً على ذلك، رأت إيران أنها بحاجة إلى برنامج نووي أكبر لإجبار واشنطن على الجلوس إلى طاولة المفاوضات. وقد شكّلت هذه الفرضية أساس نشاطات إيران خلال إدارات أوباما، وبداية ترامب، وبايدن. وفي كل مرحلة، كان فشل التوصل إلى اتفاق نووي دائم يشجع إيران على توسيع برنامجها أكثر فأكثر.

و لو أن واشنطن دعمت الجهد الأوروبي، لكان البرنامج النووي الإيراني على الأرجح قد ظل صغيرًا، وربما كانت الصفقة نفسها ستترتب عليها نتائج تحويلية. فقد كانت ستخفف مخاوف طهران من واشنطن، وبالتالي كانت إيران ستتصرف بشكلٍ مختلف في العراق، ولن تسعى بسهولة إلى استفزاز أميركا. لكن الفيتو الأميركي زاد طهران اقتناعًا بصحة تقييمها لنوايا الولايات المتحدة، وأن واشنطن لا تُقنع إلا بالقوة. ولردع الولايات المتحدة، كان على إيران أن تبني برنامجًا نوويًا أكبر، وأن توسع عملياتها في الحرب غير المتكافئة في العراق وما وراءه.

وكانت إيران محقة في افتراضها أن برنامجًا نوويًا أكبر سيغير حسابات واشنطن. وبحلول 2011، كان البرنامج الإيراني قد نما بشكل كبير، ورغم تباين التقديرات، إلا أنه لم يصل بعد إلى مرحلة التفجير النووي المحتمل. وهذا لم يطمئن إسرائيل، التي شعرت بالقلق من سرعة تقدم إيران وهددت بشن هجوم لمنعها من الاقتراب أكثر من امتلاك القنبلة. لكن آخر ما كانت تريده إدارة أوباما هو الانزلاق في حرب أخرى بالشرق الأوسط، فقررت أن الطريقة الوحيدة لإيقاف إيران عن أن تصبح قوة نووية هي عبر الدبلوماسية.

وقدمهد الرئيس (باراك أوباما) الطريق للمفاوضات من خلال زيادة العقوبات الاقتصادية على إيران في 2010، لكنه تبنّى بعد ذلك نبرة مختلفة، موضحًا لطهران أن واشنطن لا تسعى لتغيير النظام. فقد أدرك أوباما أن المواقف القصوى والإكراه لن تجبر إيران على التخلي عن برنامجها النووي. وبناءً عليه، وافقت الولايات المتحدة على التفاوض حول قيود على البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات.

و من جانبهم، كان حكام إيران في حالة صراع حول عرض أوباما. فقد شكّك الحرس الثوري الإيراني وحلفاؤه السياسيون في أن تختلف إدارة أوباما كثيرًا عن سلفها. وكانوا يعتقدون أن الدبلوماسية لن تحقق نتائج ملموسة، بل ستشير إلى ضعف إيران وتشتت الانتباه عن التهديد الذي تشكّله الولايات المتحدة.

لكن فصيلًا معتدلًا، بقيادة حسن روحاني الذي أصبح رئيسًا في 2013، رأى أن الدبلوماسية الناجحة مع الولايات المتحدة ستخفض التوتر، وتخفف الضغط على الاقتصاد الإيراني، وتعيد ضبط العلاقات بين البلدين. وكان هذا الفصيل يأمل أن تثمر الدبلوماسية عن النتائج الإيجابية التي فوتت على إيران في محاولاتها السابقة للتقارب مع واشنطن، بما في ذلك تعاونها في أفغانستان عام 2001، وعرضها لإجراء محادثات عام 2003، والصفقة النووية الموقعة مع أوروبا في 2003 والتي أُجهضت بعد أن رفضت واشنطن الالتزام بها.

وتلى ذلك عامان من المحادثات المكثفة بين إيران والصين وروسيا والولايات المتحدة، إلى جانب القوى الأوروبية الثلاث التي تفاوضت على الصفقة السابقة. وأسفرت هذه المباحثات عن خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015 (JCPOA). وبموجب الصفقة، وُضعت قيود صارمة على نطاق الأنشطة النووية الإيرانية لمدة لا تقل عن عقد من الزمن، وخضعت هذه الأنشطة لتفتيشات دولية دقيقة، مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية عن إيران.

ومنذ ذلك الحين، دار جدل واسع حول مدى فاعلية الصفقة في كبح الطموحات النووية الإيرانية، وما إذا كان بإمكان الولايات المتحدة تقديم مطالب أشد صرامة لإيران على طاولة المفاوضات، وهو ما أعاد المتشككون في طهران تكراره، معتبرين أن إيران قد تنازلت كثيرًا مقابل القليل الذي حصلت عليه. ومع ذلك، فقد نجحت الصفقة في تقييد البرنامج النووي الإيراني، وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 11 تقريرًا منفصلًا التزام إيران بشروط خطة العمل الشاملة المشتركة.

وكانت الصفقة مهمة من منظور آخر: إذ شكّلت اختراقًا في العلاقات الأميركية‑الإيرانية. بعد عقود من العداء، تمكنت الولايات المتحدة وإيران أخيرًا من إبرام صفقة وتنفيذها بنجاح، على الأقل من منظور إيران.

كما كانت خطة العمل المشتركة إنجازًا كبيرًا في بناء الثقة. ولو استمرت، لكان بالإمكان أن تشكل قاعدة لاتفاقات لاحقة حول برامج إيران النووية والصاروخية وسياساتها الإقليمية. وكان تخفيف العقوبات عن الاقتصاد الإيراني يمكن أن يغير الديناميات السياسية داخل طهران، من خلال تقوية موقف الفصائل المعتدلة المعتمدة على أصوات الطبقة الوسطى، وإضعاف نفوذ المحافظين والمتشددين في القرارات المتعلقة بالسياسة الخارجية. ومع مرور الوقت، كان من الممكن أن تتجه العلاقات بين إيران والولايات المتحدة نحو مزيد من التطبيع.

ومع ذلك، لم تحقق الصفقة التهدئة الموسعة التي كان بعض مؤيديها يأملون بها. فالموافقة على خطة العمل الشاملة المشتركة لم تغير على الفور الاستراتيجية الإيرانية الأشمل. فقد رأى الحرس الثوري الإيراني وحلفاؤه السياسيون في البرلمان والمؤسسات الاقتصادية والسياسية شبه الحكومية القوية أنه بالرغم من الاختراق الدبلوماسي، لم يكن هناك دليل على تغيير جوهري في العلاقات الأميركية‑الإيرانية. فواشنطن لا تزال تمثل تهديدًا عاجلًا، ولم تبذل أي جهد لتغيير هذا التصور. وأشار المتشددون في طهران إلى المعارضة الداخلية العنيفة للصفقة في الولايات المتحدة كدليل على أن السياسة الأميركية تجاه إيران ستظل على حالها. وفي الأشهر التالية لتوقيع الصفقة، تباطأت واشنطن في رفع العقوبات عن طهران، وهو ما أدى تدريجيًا إلى تدهور المزاج العام في إيران. وجادل المتشددون الإيرانيون بأن كل شيء كان مجرد خدعة لتجريد إيران من أصولها النووية، وجعلها عرضة لتغيير النظام المدعوم من الولايات المتحدة. ولذلك كان على إيران أن تستمر في سياساتها الإقليمية—مثل دعمها لنظام بشار الأسد في سوريا، وتمرد الحوثيين في اليمن، وحزب الله في لبنان، ومختلف المليشيات في العراق، التي كانت منذ 2003 ضرورية لردع العدوان الأميركي.

وزادت هزات "الربيع العربي" تعقيد الحسابات الإيرانية. فقد رأت طهران في الاضطرابات الشعبية التي اجتاحت العالم العربي فرصة جديدة لتوسيع نفوذها الإقليمي، لكنها جاءت مصحوبة بمخاطر جديدة. فسقوط الأسد في سوريا، الحليف الإيراني، كان سيشكّل خسارة استراتيجية كبيرة، ويضع حزب الله اللبناني، وكيل إيران الإقليمي، في موقف عزلة وضعف. كما أن قيام حكومة سنية متجددة في سوريا مدعومة من القوى الغربية ودول عربية أخرى كان من شأنه أن يقوّض المكاسب الإيرانية في العراق أيضًا.

و أدركت إيران أن الولايات المتحدة كانت تحاول قطع أطراف الأخطبوط قبل أن تقتله، أي الإطاحة بالنظام الإيراني نفسه. وخلص حكام إيران، خصوصًا الحرس الثوري وحلفاؤه السياسيون، إلى أن الهدف الحقيقي للجهود الأميركية للإطاحة بالأسد هو القضاء على الجمهورية الإسلامية. ولذا قرر الحرس الثوري مقاومة هذا الهدف بأي ثمن. وكما قال قائد الحرس الثوري في سوريا: "ما نخسره بسقوط سوريا يفوق ما هو على المحك في العراق ولبنان واليمن." وبناءً عليه، تدخلت إيران بقوة في سوريا لإنقاذ الأسد بدءًا من 2011، وفي نفس العام قدّمت أيضًا دعمها الكامل لقوات الحوثيين في اليمن، التي كانت قد سيطرت على مجريات الحرب الأهلية هناك.

• إيران لم تسبب انهيار خطة العمل الشاملة المشتركة، بل الولايات المتحدة فعلت ذلك.

اختارت طهران، عمليًا، مسارًا دقيقًا للتوازن: فهي قلّصت برنامجها النووي، لكنها في الوقت ذاته حافظت على نفوذها الإقليمي ووسعته في مواجهة الولايات المتحدة وحلفائها العرب، ولا سيما السعودية والإمارات العربية المتحدة. ولم يرَ هؤلاء الحلفاء أي فائدة حقيقية في الصفقة النووية، بل كانوا يخشون كثيرًا من اللعب الإقليمي الإيراني.

وقد أرادوا أن تركز واشنطن على احتواء نفوذ إيران الإقليمي، لا على برنامجها النووي فحسب. وانضموا إلى إسرائيل، التي كانت أيضًا تعارض الدبلوماسية الأميركية مع إيران، للضغط السياسي ضد خطة العمل الشاملة المشتركة في واشنطن تقريبًا منذ توقيعها عام 2015. وقد أثمرت هذه الجهود عندما سحب ترامب الولايات المتحدة رسميًا من الصفقة عام 2018.

وكانت السياسة الخارجية الإيرانية بين 2014 و2018 مليئة بالتناقضات العميقة. وكما قال جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني خلال تلك الفترة، فقد كانت إيران مشلولة بصراع بين الدبلوماسية وساحة المعركة —والتي كان يقصد بها الحرس الثوري واستراتيجيته الإقليمية—ووكانت تعاني من "تفضيل ساحة المعركة على الدبلوماسية".

أما السياسة الأميركية، فكانت مركزة على تحركات الحرس الثوري، بدلًا من الاعتراف بما حققته الدبلوماسية النووية للتو. ولم تنظر واشنطن حينها إلى إمكانية استخدام النجاح على طاولة المفاوضات كأساس للتأثير على موقف طهران الإقليمي. بل استسلمت للفكرة القائلة بأن خطة العمل الشاملة المشتركة غير كافية لأنها لم تشمل سياسات إيران الإقليمية. وكان بالإمكان، بدلًا من التخلي عن الدبلوماسية لمعاقبة إيران على سلوكها الإقليمي، أن تحافظ الولايات المتحدة على المكاسب الدبلوماسية، بينما تدافع في الوقت ذاته عن مصالحها ضد السياسات الإقليمية الإيرانية. بعبارة أخرى، كان بالإمكان البقاء في الصفقة واستخدام هذا النفوذ لمتابعة اتفاق أوسع يحد من العدوان الإيراني في المنطقة.

و لو أن الولايات المتحدة اتبعت هذا المسار، لظل البرنامج النووي الإيراني محدودًا بالمعايير التي وضعها اتفاق خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA). وحتى بعد الغارات الإسرائيلية والأميركية، من المحتمل أن يكون البرنامج النووي الإيراني أقرب اليوم إلى مرحلة التفجير النووي المحتمل مقارنة بما كان عليه خلال العقد الماضي، على الأقل من حيث الخبرة التقنية والقدرة على إعادة بناء برنامج متقدّم. وكلما استمرت الصفقة سارية المفعول لفترة أطول، كلما بنيت ثقة أكبر بين إيران والولايات المتحدة، يمكن لواشنطن حينها استخدامها للتأثير على السلوك الإقليمي لطهران.

كما كان من الممكن أن يخفض نجاح الصفقة النووية من شعور إيران بالتهديد الأميركي، مما كان سيسمح لها بالحدّ من أنشطتها الإقليمية المزعجة، وحتى مناقشة وضع قيود على برنامجها الصاروخي. كما أن المكاسب الاقتصادية المصاحبة للبقاء في الصفقة كانت ستقنع إيران بالالتزام بها، وعدم استخدام غطاء الدبلوماسية لمزيد من الاستفزازات.

وبالرغم من الإحباط في طهران جراء بطء رفع العقوبات، فإن إيران لم تتسبب في انهيار خطة العمل الشاملة المشتركة؛ بل الولايات المتحدة هي من فعلت ذلك. ويظل هذا أكبر فقدان للفرص لإصلاح العلاقات بين البلدين.

• انسحاب مصيري

أدى انهيار خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) إلى تصعيد حاد في التوترات بين طهران وواشنطن. بعد إلغاء الصفقة، فرض ترامب عقوبات شديدة على إيران ضمن حملة أطلق عليها “الضغط الأقصى”. وكان الهدف المعلن لهذه الحملة إجبار إيران على العودة إلى طاولة المفاوضات. لكن إيران رأت في خطوة ترامب محاولة صريحة لتحقيق تغيير النظام عبر خنق الاقتصاد الإيراني وإضعاف مؤسسات الدولة لتحفيز تمرد شعبي.

وردّت إيران على ذلك باستئناف نشاطها النووي بقوة، مع تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز الحدود المسموح بها في الاتفاق. كما قامت بخطوات أكثر عدوانية في أنحاء الشرق الأوسط عام 2019، بدءًا بهجوم على ناقلات نفط في مياه الإمارات العربية المتحدة في مايو/ آيار، ثم إسقاط طائرة أميركية مسيّرة في يونيو/ حزيران، ثم الهجوم على منشآت نفطية سعودية في سبتمبر/ أيلول. وقد أدى هذا التصعيد إلى حدث مفصلي: إذ أمر ترامب بقتل قائد قوة القدس، قاسم سليماني، في يناير/ كانون الثاني 2020 أثناء وجوده في العراق. وأثارت وفاته غضب الإيرانيين، وردّت الجمهورية الإسلامية بضرب قاعدة عسكرية في العراق كانت تضم قوات أميركية. وبهذا، وقفت إيران والولايات المتحدة على حافة الحرب. وفي أقل من خمس سنوات، تحولت الآمال في فتح صفحة جديدة في العلاقات إلى صراع مفتوح.

وكان انتخاب جو بايدن رئيسًا عام 2020 وعودة إدارة ديمقراطية في 2021 يمكن أن يوقف التصاعد المتسارع للتوترات. و خلال الحملة الانتخابية، أشار المرشحون الديمقراطيون، بمن فيهم بايدن، إلى استعدادهم لإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة. ومع ذلك، عند وصوله إلى البيت الأبيض، تردد بايدن. فلم يعد إلى سياسة إدارة أوباما، بل تبنى موقف ترامب القائم على الضغط الأقصى. وأصرت الإدارة على أن إيران يجب أن تفي أولًا بجميع التزاماتها بموجب الاتفاق، وفقط بعد ذلك ستنظر الولايات المتحدة في العودة إليه. وفي هذه الأثناء، ظلت عقوبات الضغط الأقصى سارية.

وتزامنت الأشهر الأولى لإدارة بايدن مع نهاية ولاية روحاني. وكان روحاني وفريقه من مهندسي الصفقة ويرغبون في إعادة إحيائها، لكنهم لم يجدوا شريكًا راغبًا في بايدن. وما رأت طهران هو استمرارية؛ إذ بدا أن بايدن، مثل سلفه، يسعى لتغيير النظام في إيران.

و وافقت الولايات المتحدة على الدخول في محادثات مع إيران في فيينا في أبريل/ نيسان 2021، ولكن بحلول ذلك الوقت كانت إيران قد استنتجت أنه لن يكون هناك تغيير حقيقي في السياسة الأميركية. وأعلن القادة الإيرانيون أن البلاد ستبدأ في تخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء تصل إلى 60٪. وكان هذا التصعيد مقلقًا لأنه يقرب إيران كثيرًا من مرحلة التفجير النووي المحتمل.

و في مواجهة هذا التهديد، غيّرت إدارة بايدن مسارها وركزت بشكل أكبر على المفاوضات مع إيران، لمناقشة خطوات ملموسة تعيد الولايات المتحدة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة وتخفف العقوبات عن إيران مقابل التزامها الكامل بجميع التزاماتها بموجب الاتفاق. ومع ذلك، كانت رئاسة روحاني قد اقتربت من نهايتها، وكان من المقرر أن يخلفه خصم متشدد للصفقة (إبراهيم رئيسي).

وفي هذا السياق، قررت إيران دعم الحرب الشاملة التي شنتها روسيا على أوكرانيا عام 2022. فقد طوّرت إيران علاقات استخباراتية وعسكرية وثيقة مع روسيا خلال الحرب الأهلية السورية (حيث دعمت روسيا أيضًا نظام الأسد)، لكنها رأت الآن أن شراكتها الاستراتيجية مع موسكو حيوية للبقاء أمام جهود أميركية مصممة لعزل وإضعاف الجمهورية الإسلامية.

وأدى هذا الدعم الروسي إلى نفور أوروبا ومنح واشنطن سببًا إضافيًا لممارسة المزيد من الضغوط على طهران. وبالتالي، تداخلت العلاقات الإيرانية‑الأميركية مع صراع الولايات المتحدة وأوروبا مع روسيا التوسعية. ولو أن إدارة بايدن قد توصلت إلى صفقة مع إيران قبل هجوم روسيا على أوكرانيا، لكانت طهران قد رأت أن هناك الكثير على المحك في علاقاتها مع أوروبا بحيث لا تفكر في مساعدة روسيا في أوكرانيا.

ولكن بما أن بايدن لم يكن مستعدًا لكسر سياسة ترامب لاستعادة الصفقة التي أبرمت في عهد أوباما، قررت إيران أنها بحاجة لتعزيز علاقاتها مع روسيا، وهو ما جعل مهمة الدبلوماسية أكثر صعوبة. وأصبحت الثقة المتبادلة بين إيران والولايات المتحدة أقل من ذي قبل، واضطرت واشنطن للتعامل مع طهران أكثر صلابة وتعقيدًا. ولم تتمكن المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة وبقية أطراف خطة العمل الشاملة المشتركة من تحقيق اختراق. ولم تكن إدارة بايدن مستعدة لضمان دوام أي اتفاق، إذ يمكن أن يُلغى بعد تغيير الحكومة، في حين كان المتشددون في طهران غير مستعدين للمخاطرة بانسحاب أميركي آخر من صفقة تم التفاوض عليها.

• من تحت الأنقاض

في السنوات التالية، تراجع الموقف الإقليمي لإيران بشكل ملحوظ. بعد هجمات حماس على إسرائيل في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، قامت إسرائيل بضرب الوكلاء الإيرانيين في المنطقة بشكلٍ منهجي، متسببة بأضرار جسيمة لحماس في غزة وتحييد حزب الله في لبنان. وأدى انهيار نظام الأسد في ديسمبر/ كانون الأول 2024 إلى حرمان إيران من أحد أكثر حلفائها الإقليميين فائدة، وفتح احتمال ظهور سوريا سنية معادية لإيران. وفي عامي 2024 و2025، شنت القوات الإسرائيلية ضربات عميقة داخل الأراضي الإيرانية، كاشفة عن ثغرات استخباراتية كبيرة في المؤسسات الأمنية الإيرانية، وعن عجز الجمهورية الإسلامية النسبي عن إلحاق الضرر بإسرائيل باستخدام ترسانتها من الصواريخ والطائرات المُسيّرة. ومع ذلك، حتى بعد الدمار الذي لحق بالمواقع النووية الإيرانية جراء ضربات ترامب، لا يزال هناك الكثير المجهول بشأن حالة البرنامج النووي الإيراني وإمكانية أن يسارع القادة الإيرانيون، المحاصرون في الزاوية، لتطوير قنبلة نووية.

و إذا كان ترامب لا يريد لإيران أن تتبع نموذج كوريا الشمالية وتصبح دولة نووية، ولا يريد الاستمرار في الحرب مع إيران لمنع ذلك، فعلى إدارته أن تبحث عن حلٍ دبلوماسي. وبالمثل، لا تريد إيران حربًا مع الولايات المتحدة، ولا تستطيع بسرعة أو بسهولة بناء ترسانة نووية لردع الهجمات الإسرائيلية والأميركية. وليس أمام طهران خيار سوى أخذ الدبلوماسية على محمل الجد. فقد وقعت إيران والولايات المتحدة في مواقف مماثلة من قبل، مضطرتين للاختيار بين المواجهة والتسوية. ويجب على البلدين تبني الدبلوماسية ليس فقط لإبرام صفقة عاجلة حول القدرات النووية الإيرانية، بل أيضًا لبناء الثقة ورسم مسار جديد للعلاقات بينهما. ويجب أن تكون الدبلوماسية النووية مجرد البداية—الحد الأدنى وليس الحد الأعلى للعلاقة.

وترى إدارة ترامب أن حرب الأيام الاثني عشر قد ألقت بما يكفي من العقاب على إيران لإجبار قادتها على البحث في أنفسهم بجدية.

ولكن إذا أرادت طهران التوصل إلى الاستنتاجات الصحيحة، والشعور بالقدرة على التخلي عن طموحاتها النووية وسياساتها الإقليمية العدوانية، فعليها أن ترى في الدبلوماسية مسارًا موثوقًا لتحقيق المكاسب التي فاتها تحقيقها حتى الآن. وبقدر ما يبدو ذلك غير محتمل، قد تؤدي حملة ترامب الجوية إلى تحقيق اختراق، لكن ذلك لن يحدث إلا إذا تمكنت كل من الدولتين من وضع تاريخ الأخطاء خلفهما، والانخراط في الدبلوماسية برؤية وصبر.

لقراءة المادة من موقعها الاصلي:

https://www.foreignaffairs.com/iran/irans-roads-not-taken-nasr